Invasion aus dem Jenseits

Was aus all dem resultiert, ist eine knapp zehn bis elf Stunden lange Geschichte mit guten erzählerischen Ansätzen, die mich aber nie vollständig überzeugen konnte. Denn so cool ich als großer Fan der japanischen Kultur die Idee finde, einen spielerischen Mix aus Detektivthriller und Action-Adventure rund um die Yokai-Mythologie zu stricken, so unbefriedigend ist gleichzeitig die deren allgemeine Umsetzung geraten. Die Charaktere samt Dialoge sind überwiegend gut geschrieben, es gibt ein paar spannende Twists und grundsätzlich nur wenig Leerlauf im Pacing. Trotzdem: Für einige Aspekte hätte man sich mehr Zeit nehmen müssen, vieles wirkt überhastet abgefrühstückt. Etwas mehr Geduld und der Mut, ab und an mal kurz auf die Bremse zu treten, all das hätte Ghostwire: Tokyo sehr gut getan. So ist das Abenteuer viel zu schnell vorüber, lässt manche Frage unbeantwortet und den Spieler mit dem einfachen aber bohrenden Gedanken zurück, ob es das jetzt wirklich schon gewesen ist. Hinzu kommt, dass der streng linear strukturierte Titel nur sehr wenig Wiederspielwert bietet.

Feuer, Wind und Wasser

Selbst Spiele, deren komplette Prämisse nicht völlig rund ist, können eine Menge Spaß machen, wenn trotzdem gutes Gameplay geboten wird. Das hat die Vergangenheit mehr als ausreichend bewiesen. Das Problem ist nur, dass Ghostwire: Tokyo auch diesbezüglich jede Menge Potenzial vergeudet. Die Yokai mit magischen Angriffen zurück ins Jenseits zu zaubern und als finalen Abschiedsgruß auch noch effektvoll den „Lebenskern“ aus der Brust zu reißen, klingt erstmal nach Spaß. Und das macht es auch! Allerdings nur wenige Stunden. Spätestens dann wird klar, dass man in Kämpfen immer den gleichen Abläufen folgt. Gerade einmal drei verschiedene Zauber können wir uns aneignen. Energiebälle verschießen, Windhosen entfesseln und auf kurze Distanz schleudern wir den Geistern sogar Wasserschrot in die grotesk entstellten Astralleiber.

Weil man die verschiedenen Gegnertypen aber beinahe an einer Hand abzählen kann und das Spiel selbst auf höchster Schwierigkeit kaum eine passable Herausforderung offeriert, weicht das anfängliche Vergnügen schnell monotoner Wiederholung. Nicht weit nach Spielbeginn können wir uns zusätzlich einen extrem mächtigen Bogen aneignen, der uns besonders das lautlose Vorgehen erleichtern soll. Klappt wunderbar und ist eine gute Abwechslung zum ewigen Bälleschießen, dafür geht dem Ding rasend schnell die Munition aus, Nachschub gibt es nur an einem der vielen Konbini. Und seien wir mal ehrlich, wer hat schon Lust, nach jedem Encounter erstmal wieder zur Supermarktheke zu latschen? Eben. Niemand. Kein Wunder also, dass ich die Pfeilschleuder nach anfänglicher Euphorie bis zum Abspann nur noch in ganz seltenen Fällen ausgepackt habe. Dann lieber konsequent zu den Zaubern greifen. Wenn denen mal die Munition ausgeht, findet man in den nahegelegenen Spektralobjektene immer genug Nachschub. Ein Hieb genügt und die Leiste füllt sich wieder auf.

Auf unserer Reise durch die von Yokai heimgesuchten Straßen, Gassen und Plätze von Tokyo begegnen wir immer wieder auch ein paar Jenseitigen, die nicht gleich zum Angriff übergehen, sondern uns um Hilfe bitten. Daraus erstricken sich einige gut geschriebene Nebenmissionen, welche uns mit zusätzlichen Erfahrungspunkten und Währung belohnen. Letztere investieren wir in Verbrauchsgüter oder Talismane, die zwar nach einmaliger Nutzung zerbrechen, dafür aber aufgrund verschiedener Kontroll- und Ablenkungseffekte gerade gegen größere Gruppen sehr praktisch sind. Ebenso können wir einen Vorrat an Nahrung mit uns führen, um im Notfall Gesundheit zu regenieren. Die Erfahrung investieren wir dagegen in den Talentbaum und können darüber Abklingzeiten verkürzen, Tragekapazitäten erweitern und sogar unsere Zauber ein bisschen verstärken. Angesichts der sowieso schon viel zu leichten Herausforderung sowie der Tatsache, dass sich im Talentbaum keine neuen Fähigkeiten freischalten lassen, kann man sich das Aufrüsten aber auch komplett schenken.

Mit dem Freischalten ist das ohnehin so eine Sache: Anfänglich steht uns nämlich nur ein kleiner Teil von Tokyo zur Verfügung, weitere Areale lassen sich erst betreten, nachdem wir mithilfe besonderer Schreine den für uns gefährlichen, allgegenwärtigen Nebel beseitigt haben. Um die komplette Story zu erleben, bleibt uns auf Dauer gar nichts anderes übrig, als das gruselige Gewaber komplett zu entfernen. So oft, wie uns Ghostwire: Tokyo zwingt, diese Barrieren zu bannen, gerät das komplette Prinzip aber genauso repetiv wie alles andere auch. Und obwohl die Macher einen insgesamt ziemlich gelungenen Nachbau von Tokyo mitsamt vieler realer Wahrzeichen programmiert haben, unterscheiden sich die Areale abseits von in ihrem Aufbau kaum voneinander. Es gibt Highlights inmitten der neonverseuchten Großstadtmetropole. Nur leider viel zu wenige, um von der sich schnell einstellenden Monotonie soweit abzulenken, dass man diese nicht permanent spürt.

Spieglein, Spieglein…

Nachdem Mikami und sein Team bei seinen letzten Spielen auf Basis einer stark modifizierten id Tech-Engine programmiert haben, kommt für Ghostwire: Tokyo die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Eine gute Entscheidung, denn das Spiel lebt von seiner stimmig-schaurigen Beleuchtung und den gewohnt tollen Partikeleffekten – in beiden Aspekten hat das Grafikgerüst viel zu bieten. Dabei bleibt es jedoch nicht, denn trotz der überwiegenden ( und teilweise wohl auch gewollten) Monotonie der Spielwelt wartet das Spiel mit detaillierteen Texturen auf. Selbst kleinere, belanglos erscheinendere Objekte wurden mit gutem Gefühl für Feinheiten erschaffen, weshalb sich die Welt trotz aller Kritikpunkte durchaus stimmig anfühlt. Das wahre Highlight stellt aber die tolle Implementierung von Raytracing dar. Ein idealer Kandidat also, um aktuelle Hardware mal ordentlich an den Rand der Leistungsgrenzen zu treiben. Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass man auf einen Release für Konsolen der letzten Generation komplett verzichtet hat.

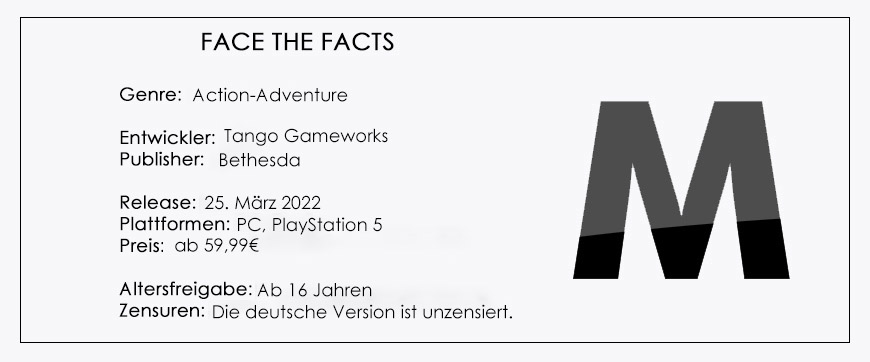

Warum das Spiel gegenwärtig nur für PC und PlayStation 5 verfügbar ist, ist schnell erklärt: Zwar gehört Bethesda und damit auch das verantwortliche Studio Tango Gameworks mittlerweile zu Microsoft, die Verträge über die Zeitexklusivität sind allerdings noch vorher unterzeichnet worden, weshalb Besitzer einer XBOX Series X|S nicht vor März 2023 in den Genuss von Ghostwire: Tokyo kommen werden. Sich an solche Vereinbarungen nicht zu halten – so habe ich es mir sagen lassen – soll eine ziemlich teure Angelegenheit sein. Trotzdem gibt es technisch einiges zu analysieren, schließlich wartet alleine die Version für PlayStation 5 mit sechs (!) verschiedenen Grafikmodi auf. Und natürlich – wie sollte es auch anders sein – kommt keiner ohne Kompromisse aus. Volles Raytracing und 4K gibt es wahlweise bei gelockten 30 Frames pro Sekunde, oder in einem Alternativmodus ohne Bildratenbegrenzer. Weil es ohne den aber dauerhaft zu nervigem Tearing kommt und die Bildraten munter hin- und herhüpfen, rate ich eher zur konstanteren ersten Option. Alternativ gibt es natürlich noch einen Performancemodus für 60 Frames, ebenfalls bei 4K, aber ohne Raytracing. Ohne das sieht Tokyo gleich ein ganzes Stück weniger atmosphärisch aus, aber immer noch schön genug. Das geschmeidige Gameplay ist dafür jedoch eine prima Entschädigung und für mich im Test der bevorzugte Modus.

Auch für den Performancemodus steht eine Option ohne Bildratenbegrenzung zur Verfügung. Die ist aber komplett uninteressant für alle, deren Fernseher keinen Support für 120 Hertz anbietet. Tearing gibt es auch hier, also weiter im Text. Last but not least gibt es nämlich für Grafik und Performance nochmal einen zusätzlichen Modus mit theoretisch unbegrenzter Framerate, aber mit zusätzlichem V-Sync. In dem Fall versucht das Spiel, die Bildrate an die eures Wiedergabegeräts anzugleichen. Nicht uninteressant, aber ebenfalls nur bedeutsam für Displays ab 60 Hertz. Auf dem PC muss man diese Kompromisse nicht eingehen, dank DLSS 2.3 mit mehreren Qualitätsstufen und der Implementierung einer eigenen, enginespezifischen Mechanik zur intelligenten Hochskalierung steht einem guten Kompromiss aus Leistung und Optik eigentlich nichts im Wege – gäbe es da nicht dieses störenden Mikrostottern, dass immer dann auftaucht, wenn das Spiel gerade einen neuen Effekt laden muss. Was das angeht, wurde die Version für PlayStation 5 eindeutig besser optimiert. Generell scheint es sich dabei um ein PC-seitiges Problem zu handeln, denn Ghostwire: Tokyo ist nicht der erste Titel auf Basis der Unreal Engine 4, der mit diesem Ärgernis aufschlägt.

Unter maximalen Settings sieht das Spiel auf dem PC eine gute Ecke schöner aus als im Qualitätsmodus der PlayStation 5. Echtzeitspiegelungen auf Glas gibt es zwar in keiner Version, da kommen traditionellere Methoden zum Einsatz und ferner ist uns aufgefallen, dass der Held in keiner Version und keinem Modus einen Schatten wirft oder in Spiegelungen zu sehen ist, dafür gibt´s auf dem PC etwas mehr Detailzeichnung beim Raytracing und auch die Distanz ist deutlich erhöht – wenn man es denn möchte. Denn selbst unter DLSS 2.3 ist Raytracing in diesem Ausmaß ein elendiger Leistungsfresser, welcher selbst die gegenwärtig besten Grafikkarten in die Knie zwingt. Konstante 60 Frames pro Sekunde (oder sogar mehr) darf man also selbst als Hardwareenthusiast nicht erwarten. Auf mittleren Raytracing-Settings gleicht das Erlebnis eher der PlayStation 5, sieht immer noch hervorragend aus und garantiert gleichzeitig stabile Bildraten. Besitzer eines Mittelklasserechners sollten überlegen, komplett auf Raytracing zu verzichten oder die Auflösung zu reduzieren. Beides kann sich sehr vorteilhaft auf die Performance auswirken.

Bei der Synchronisation zeigt Bethesda einmal mehr ein gutes Händchen für Talent. So konnte man als deutsche Stimme für Akito niemand geringeres als Tommy Morgenstern verpflichten, der vielen Fans besonders als Sprecher von Son Goku in Dragonball Z bekannt sein dürfte. Das passt einfach nur wie die Faust auf´s Auge, denn schließlich dürfen wir hier ja ebenfalls einiges aus unseren Händen verschießen. Aber auch der restliche Cast ist klasse gewählt und leistet tolle Arbeit. Puristen werden wahrscheinlich trotzdem lieber auf Japanisch mit deutschen Untertiteln spielen wollen und das ist völlig legitim. Ein atmosphärischer Score begleitet das Geschehen von Anfang bis Ende. Zum Ende der Rezension gibt´s dann aber doch noch einen kleinen Wermutstropfen, denn entgegen aller Erwartungen ist das Spielen mit Gamepad kein Vergnügen. Die Bedienung fühlt sich dort viel zu träge an, egal ob mit DualSense (und dessen gut ausgenutzten Möglichkeiten für haptisches Feedback) oder am PC wahlweise mit XBOX-Gamepad: So krasse Inputlags sind mir seit der Ära von PlayStation 3 und XBOX 360 nicht mehr begegnet. Mit Maus und Tastatur gab es keine Probleme. Es ist zu hoffen, dass die Macher dahingehend nochmal nachbessern.

Fazit und Wertung

„Seit der Ankündigung von Ghostwire: Tokyo vor ein paar Jahren wusste lange Zeit niemand, was genau aus dem vielversprechenden Konzept letztendlich für ein Spiel erwachsen würde. Nun, jetzt wissen wir es: Kein gutes. Ich liebe die abstrakten Ideen von Shinji Mikami, aber hier hat sich der Altmeister abseits der vielversprechenden Grundidee zu sehr in repetiven Abläufen und der schicken, aber mononen Welt offenen verloren, welche dem Spiel eher schadet, als es zu bereichern. Nach etwas über zehn Stunden hat mich das Werk mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Story und Charaktere haben mir im Kern zwar gefallen, aus beidem hätte man jedoch mehr machen können. Und selbst die schönsten Raytracing-Kulissen sind kein Ersatz für das abwechslungsarme, schnell ermüdende Gameplay. Ghostwire: Tokyo hat interessante Ideen, scheitert aber in fast jeder Hinsicht an einer überzeugenden Umsetzung.“

„Seit der Ankündigung von Ghostwire: Tokyo vor ein paar Jahren wusste lange Zeit niemand, was genau aus dem vielversprechenden Konzept letztendlich für ein Spiel erwachsen würde. Nun, jetzt wissen wir es: Kein gutes. Ich liebe die abstrakten Ideen von Shinji Mikami, aber hier hat sich der Altmeister abseits der vielversprechenden Grundidee zu sehr in repetiven Abläufen und der schicken, aber mononen Welt offenen verloren, welche dem Spiel eher schadet, als es zu bereichern. Nach etwas über zehn Stunden hat mich das Werk mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Story und Charaktere haben mir im Kern zwar gefallen, aus beidem hätte man jedoch mehr machen können. Und selbst die schönsten Raytracing-Kulissen sind kein Ersatz für das abwechslungsarme, schnell ermüdende Gameplay. Ghostwire: Tokyo hat interessante Ideen, scheitert aber in fast jeder Hinsicht an einer überzeugenden Umsetzung.“

PRO:

+ Grundlegend interessantes Konzept rund um die japanische Yokai-Mythologie

+ Gelungenes Charakter- und Gegnerdesign

+ Gut gemachte Zwischensequenzen

+ Überwiegend gut geschriebene Figuren samt Dialoge

+ Befriedigendes Ende

+ Atmosphärische Beleuchtung, Regen- und Partikeleffekte

+ Eindrucksvolles Raytracing (Hardware- und Modusabhängig)

+ Viele Nebenmissionen

+ Zahlreiche Sammelobjekte mit interessanten Hintergrundinfos zu Geistern und Co.

+ Exzellente deutsche Sprecher

+ Passender Soundtrack

+ Gut implementierte DualSense-Features

CONTRA:

– Repetives Kampfsystem, welches sich extrem schnell abnutzt

– Missionsverlauf nur selten abwechslungsreich

– Nebenmissionen schwanken in ihrer inhaltlichen Qualität teilweise stark

– Überstrapazierte Schreinmechanik

– Monotone Open World

– Spielerisch kaum fordernd

– Sehr geringe Gegnervielfalt

– Talentbaum ohne essentiellen Nutzen

– Wiederspielwert quasi nicht vorhanden

– Sehr träge Controllerbedienung

– PC-Version mit konstantem Mikrostottern

©2022 Wrestling-Point.de/M-Reviews

Wenn man den Namen Shinji Mikami hört, denkt man automatisch an Horror. Das mag zunächst nicht gerade wie ein nettes Kompliment erscheinen. Allerdings gilt der Game Designer als Schöpfer von Resident Evil und The Evil Within…und DANN klingen diese Worte doch gleich ganz anders, oder? In seinem neuesten Streich, nämlich Ghostwire: Tokyo, betritt der Gruselexperte nach langer Zeit erstmals ganz neue Gefilde und entführt die Spieler in die Welt japanischer Geisterwesen im Setting eines modernen Tokyo. Das ambitionierte Projekt ist ein fantastisches Showcase für opulentes Raytracing, verliert sich spielerisch aber schnell in repetiven Formeln wie man sie z.B. von älteren Titeln aus dem Hause Ubisoft kennt.

Wenn man den Namen Shinji Mikami hört, denkt man automatisch an Horror. Das mag zunächst nicht gerade wie ein nettes Kompliment erscheinen. Allerdings gilt der Game Designer als Schöpfer von Resident Evil und The Evil Within…und DANN klingen diese Worte doch gleich ganz anders, oder? In seinem neuesten Streich, nämlich Ghostwire: Tokyo, betritt der Gruselexperte nach langer Zeit erstmals ganz neue Gefilde und entführt die Spieler in die Welt japanischer Geisterwesen im Setting eines modernen Tokyo. Das ambitionierte Projekt ist ein fantastisches Showcase für opulentes Raytracing, verliert sich spielerisch aber schnell in repetiven Formeln wie man sie z.B. von älteren Titeln aus dem Hause Ubisoft kennt.